シモキタロボフェス2025(11/22-23)で開催されるCO-SAKUロボコン出場を目指し、ロボット製作ワークショップがスタートしました。今回のロボット製作は、9月クール、10月クール、そして経験者クールの3つのクールで実施します。9月からスタートしたワークショップの様子をお伝えします。

ロボット製作ワークショップ概要

- 参加者:主に小学生、各クール6-8名

- 主なプロセス:基本ロボット製作とプログラミング→操縦して検証→ロボット改造

- 目指すゴール:自分で製作したロボットでシモキタロボフェス2025で開催されるCO-SAKUロボコンに出場

- ワークショップ協力:合同会社リスミック、合同会社STUDEO Local Activators

最初の関門!CADでパーツ設計

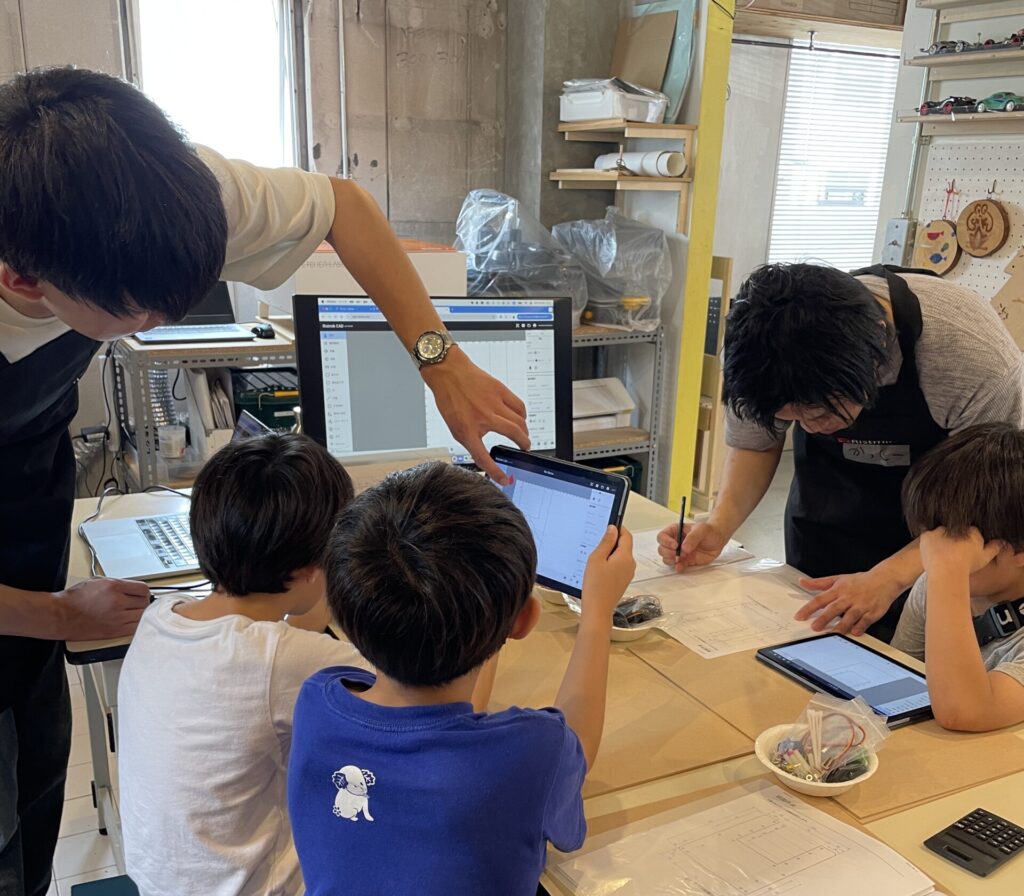

ワークショップでは、まず、基本ロボットを製作します。基本ロボットと言っても、あらかじめ用意されたロボットキットがあるわけではありません。設計図を見ながら、CADでパーツ設計をしてレーザー加工で切り出すところから始まります。CADとの格闘が、最初の関門です。

▲頭を抱える(?)小学3年生たち。座標の考え方など学校でまだ習っていないこともあるけれど、頑張りました。CADアプリの操作はあっという間に覚えるのは、さすが!です。

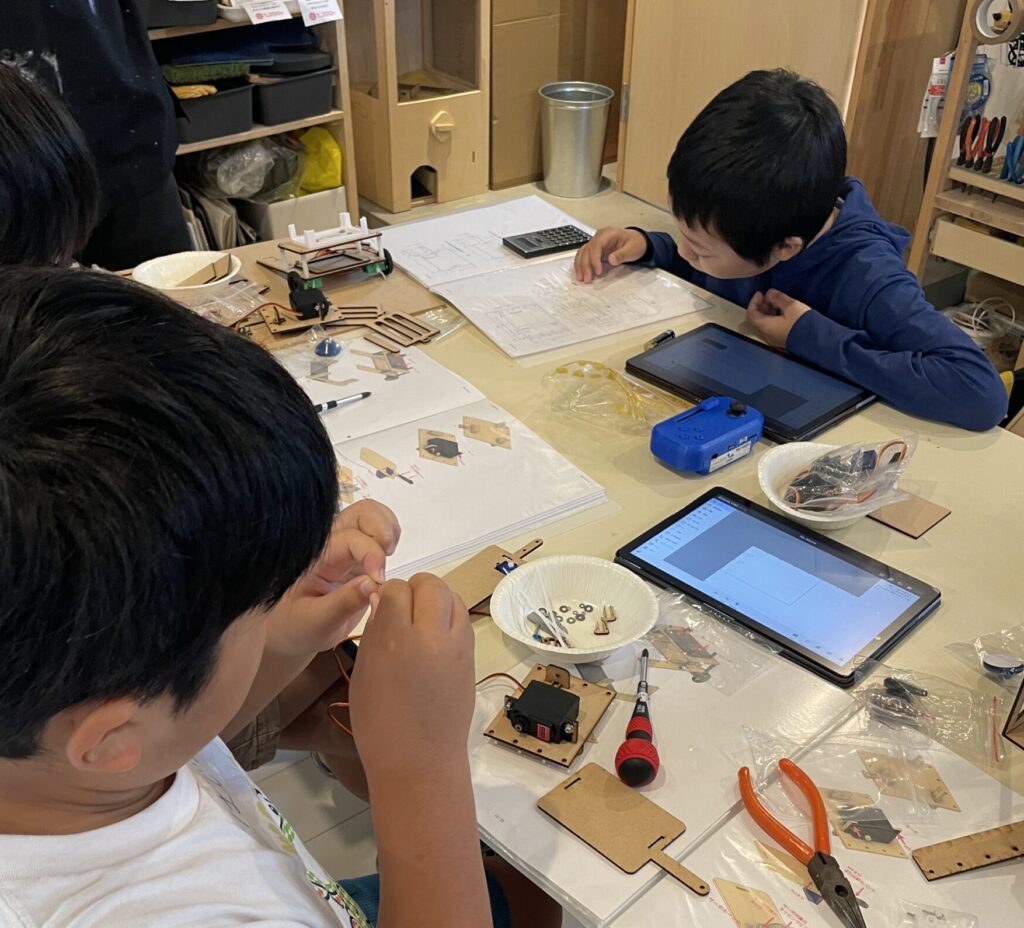

▲パーツを切り出したら、機体の組み立てに進みます。ネジ、ワッシャー、バネワッシャーなど小さな部品と格闘しながらどんどん進めていきます。

▲モーターについている配線は外れやすく、外れたら自分でハンダ付けをして修理します。最初はサポーターがやってくれるのを、じっと観察。回を重ねるにつれ、自分でハンダ付けをやる子どもたちも出てきます。

デジファブ機材に興味シンシン

設計したパーツは、レーザー加工機で切り出します。学校にもない機材なので、みんな興味シンシンです。

▲ロボットのパーツ素材はMDF。コーサク室のパワフルレーザー加工機は、MDFもアクリルもあっという間にカット!

▲3Dプリンターに群がる小学生たち。「使えるの?」とキラキラした目で聞かれましたが、残念、今回のロボット製作では3Dプリンターを使うところまでは難しそうです。またの機会に一緒に挑戦しようね!

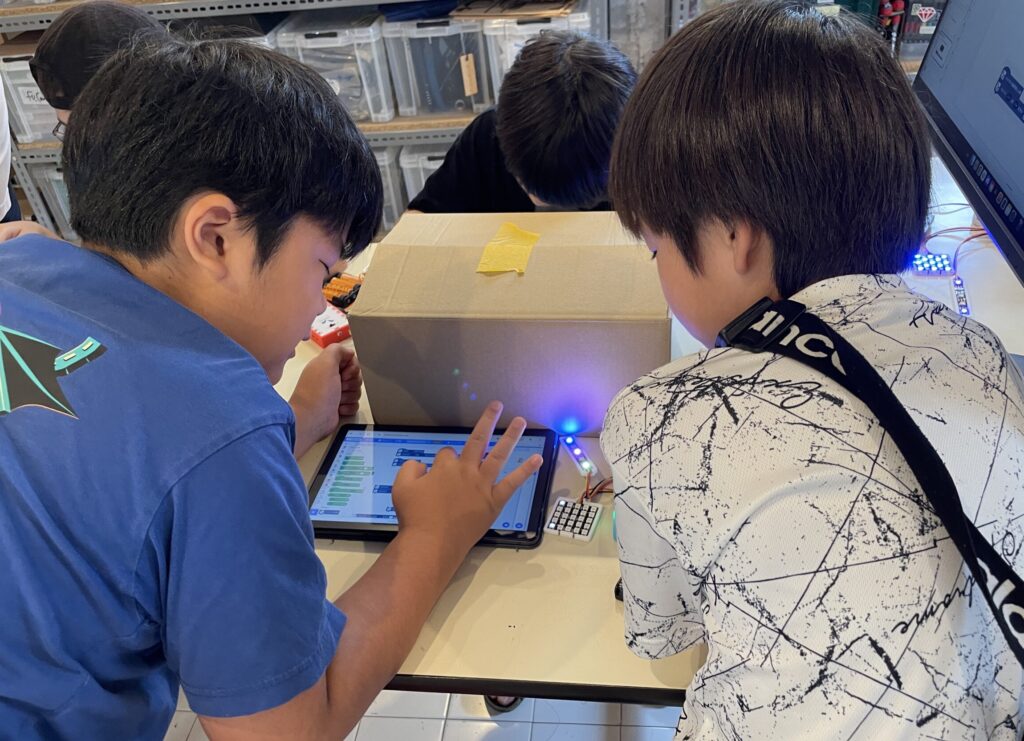

光を操れ!LEDを使ってみる

CO-SAKUロボコンで採用しているプログラミングツール remono(リモーノ)は、ロボットを動かすだけではなく、いろんな使い方ができます。自分の生活を少し便利にするプチライフハックツールなど、ロボット以外にも、自分なりにいろんな電子工作に挑戦して楽しんでほしい。そんな思いを込めて、remonoを使ったプチワークショップを開催しました。今回の内容は、remonoを使って光を操る!がテーマです。

▲ あっという間にLEDを操るプログラムを作ってしまう小学生に脱帽。「ロボットの進む方向で矢印を点灯させる」「タイマーがわりに点滅させる」など、使い方のアイデアもどんどん出てきて、すごい!

▲早く習得した人が他の人に教えてあげる姿も。こういう姿が見られるのは、本当に嬉しいです。経験はどんどんシェアして、みんなでグイグイ進んでいこう!

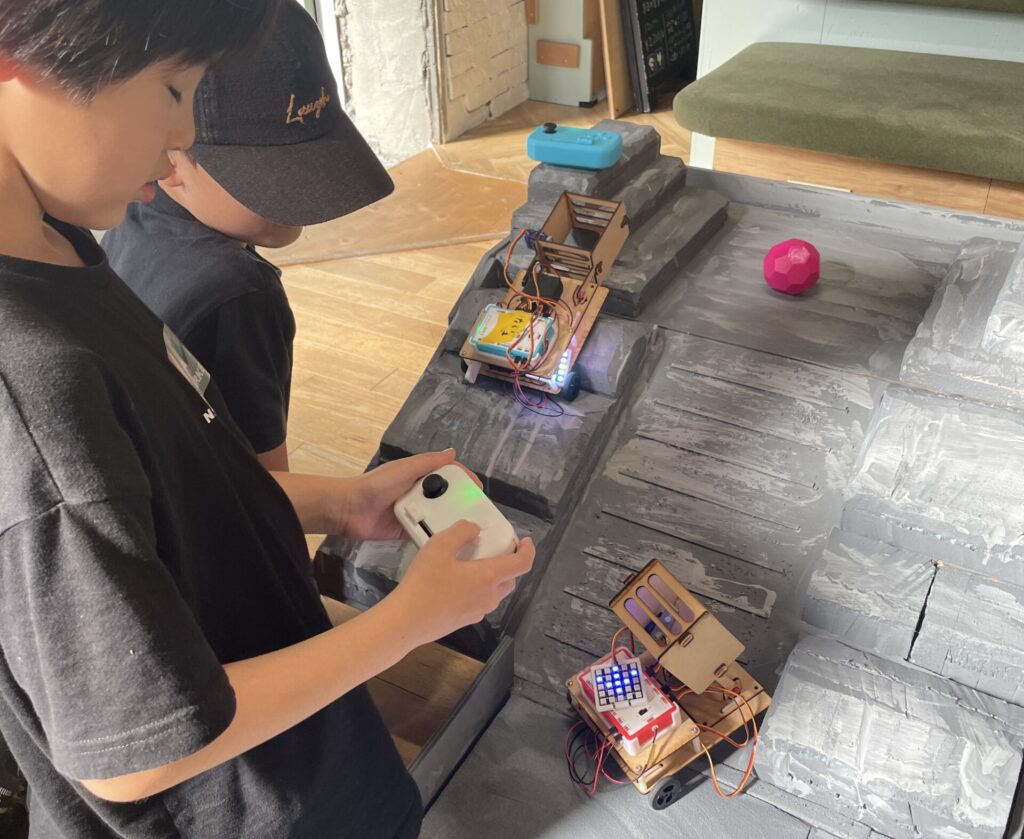

いざ、改造へ!

ワークショップ2日目には、基本ロボットはほぼ出来上がりました。プログラミングをしたら、本番さながらのロボコンフィールドでテスト操縦します。実際に動かしてみると、自分の思いどおりに動かない、ロボコンの課題に取り組めないことがたくさんあることに気づきます。さあ、ここからが改造フェーズ。限られた時間内で、自分の思うロボットへと改造をしていくことになります。基本ロボットから、子どもたちそれぞれのオリジナルロボットへ。本番でどんなロボットを見せてくれるのか、楽しみです。

▲基本ロボットのままだと段差を上がっていくのはなかなかの難易度。さあ、どうする?

▲念入りに自分のロボットをチェックしながら操縦練習。自分の作戦にあった操作の練習は、勝敗を左右することも。

▲改造の段階になると、子どもたちの表情も、ワークショップの雰囲気も、少し変わってきます。子どもたちのやりたいことを理解してなんとか実現しようというサポーターたちの熱意にも、頭が下がります。サポーターたちの活躍にも、ご注目ください。

▲改造というのは、決して機能追加のような大改造だけではない。100円ショップでゲットできるもの、ご家庭にあるものを上手に組み合わせる工夫ももちろんOK。アイデア次第です。自分のロボットにしようと取り組む子どもたちの表情は、皆、かっこいい!

営業日

営業日 アクセス

アクセス