一般社団法人CO-SAKU谷シモキタFABコーサク室は、学校法人自由学園(東京都東久留米市)の「超本格高校生インターンプログラム『飛び級社会人』」に協力しています。

年末年始のしばしのお休みを経て、久しぶりに元気な姿を見せてくれた高校生たち。インターン期間も残り少なくなってきました。ロボット体験イベントを高校生たちが企画し、ホームである学園で開催するための準備が始まっています。

CO-SAKUロボコン Hands on Play Day

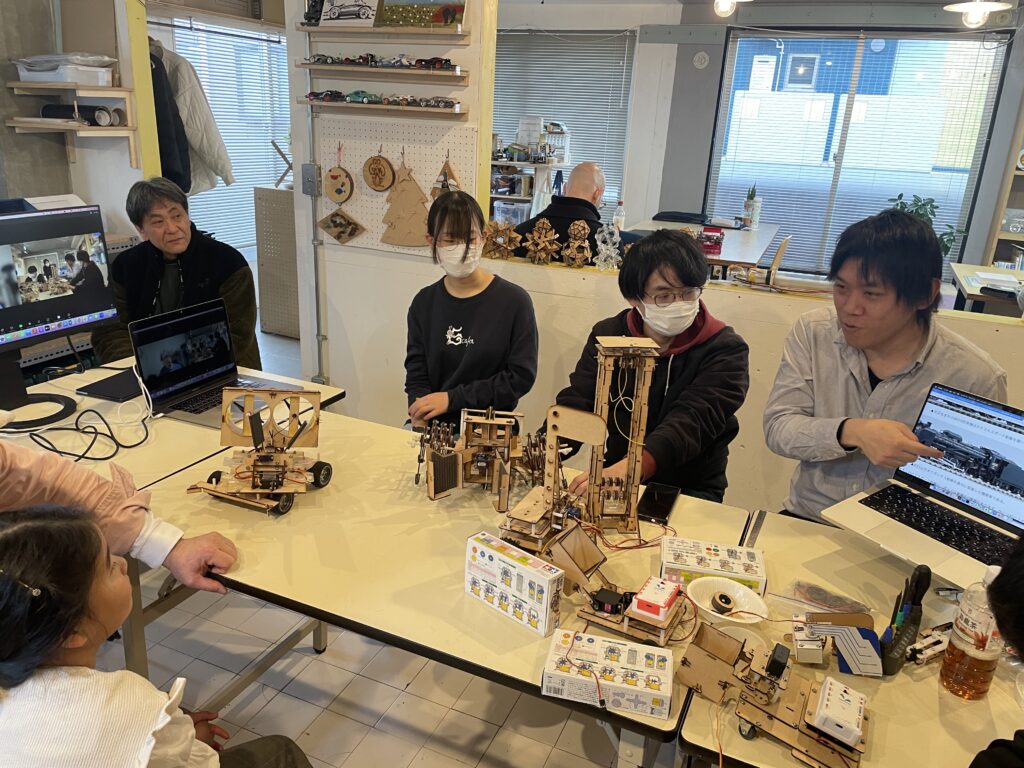

今年に入って最初のインターン日は、「CO-SAKUロボコン Hands on Play Day」に参加してくれました。

「CO-SAKUロボコン Hands on Play Day」とは、実践的遊びの場。「かっこいい!」「どうやって動いているんだろう?」といった好奇心をきっかけに、どんな仕組みで動いているのか話したり調べたり、実際に手を動かして作ってみたりします。現在は、「運搬」をテーマに、基本ロボットの機能やロボコンフィールド、ロボットゲームの内容など、アレコレ皆でアイデアを出して、作りながら考えているところです。

▲これまで製作されたいろんなロボットを並べて、それぞれの開発者の話を聞いています。取り入れた機構のこと、苦労話など、リアルな体験談はとても興味深く面白い!

クランク機構を作ってみる

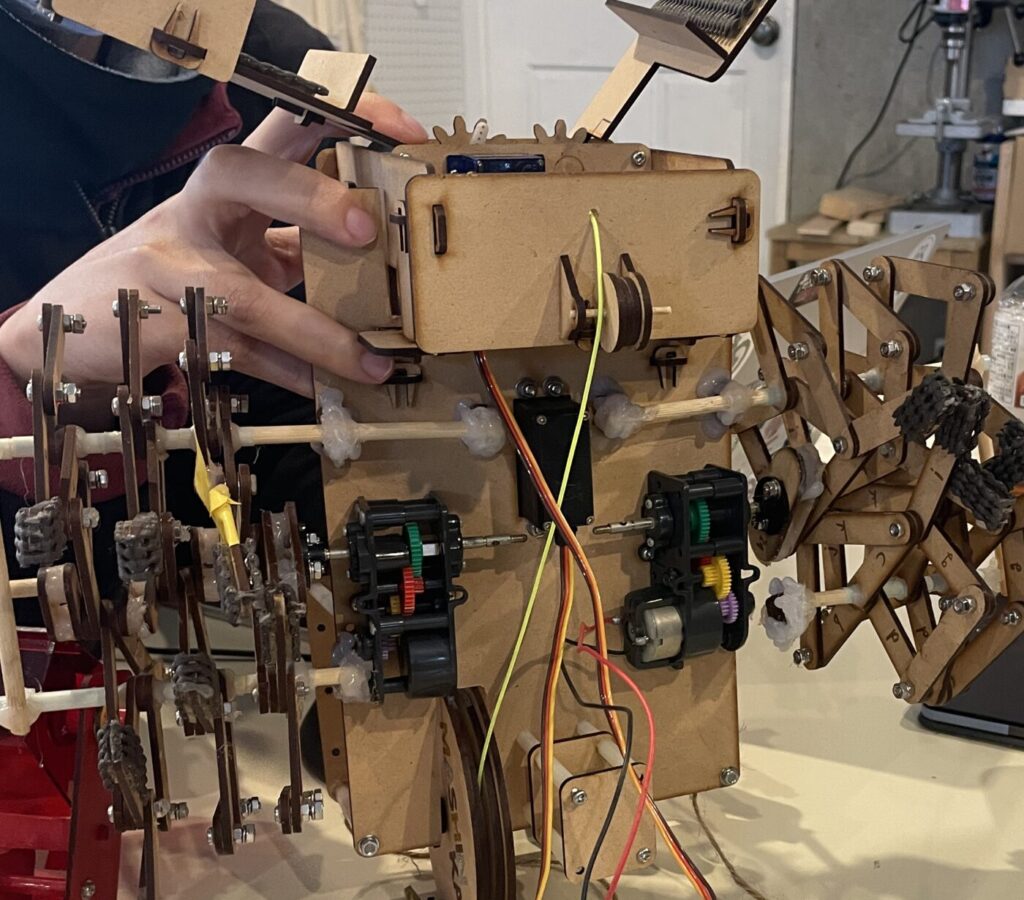

いろんなロボットの話を聞いたあとは、基本ロボットの試作をしたり、実際に手を動かす時間に。高校生たちは、基本機構である「クランク機構」を自分で設計して製作してみるようです。

※クランク機構とは、回転の動きをいろいろな動きに変える仕組みのこと。自動車のエンジンなど動くものに多く使われています。

コーサク室では、これまで何度もロボット製作&ロボコンのプロジェクトを開催してきました。基本ロボットを製作した後、自分でロボットを自由に改造してロボコンの課題に臨む、というのがプロジェクトの大まかなプロセスです。でも、自分で自由に改造をする、というのは、実はかなり難しいことです。そこで、「どうして動くんだろう?」という仕組みに興味を持ってみる、そんなことから始めてみることにしたのです(この背景については、詳しくはこちらの記事をご参照ください)。

高校生たちは3人とも、このような機構を自作するのは初めてとのこと。頑張れ〜!

▲クランク機構で作られたロボットの足部分。ちょこちょこ歩く姿が愛らしかったロボ

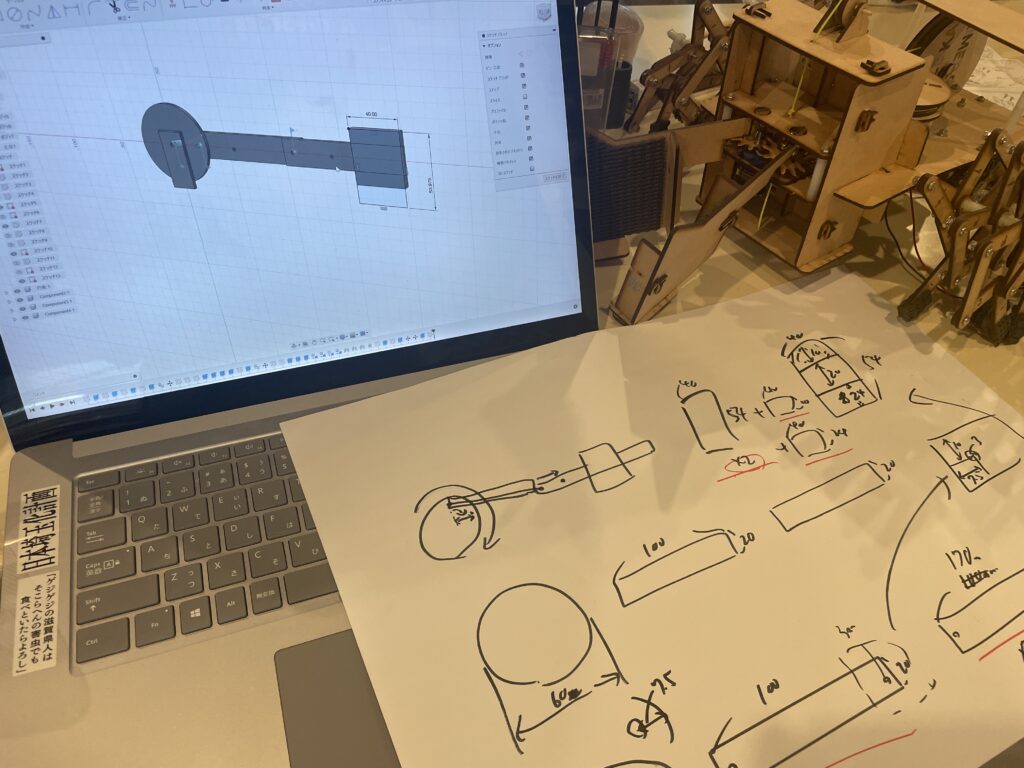

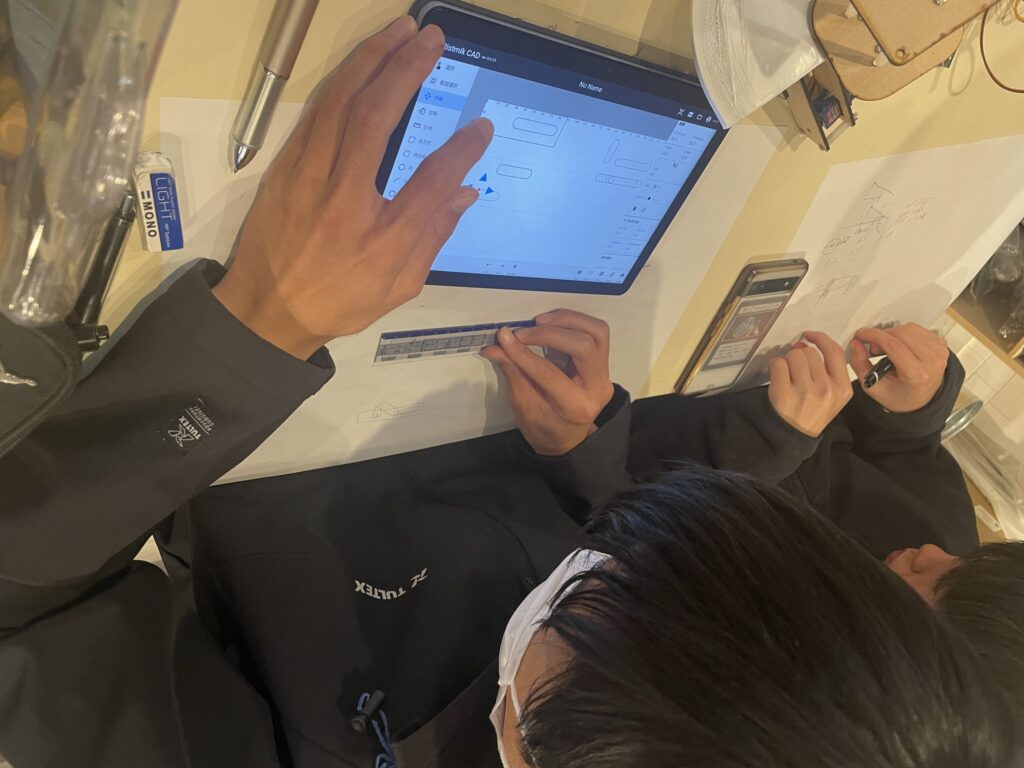

▲CADを大学生サポーターに教えてもらいながら設計中

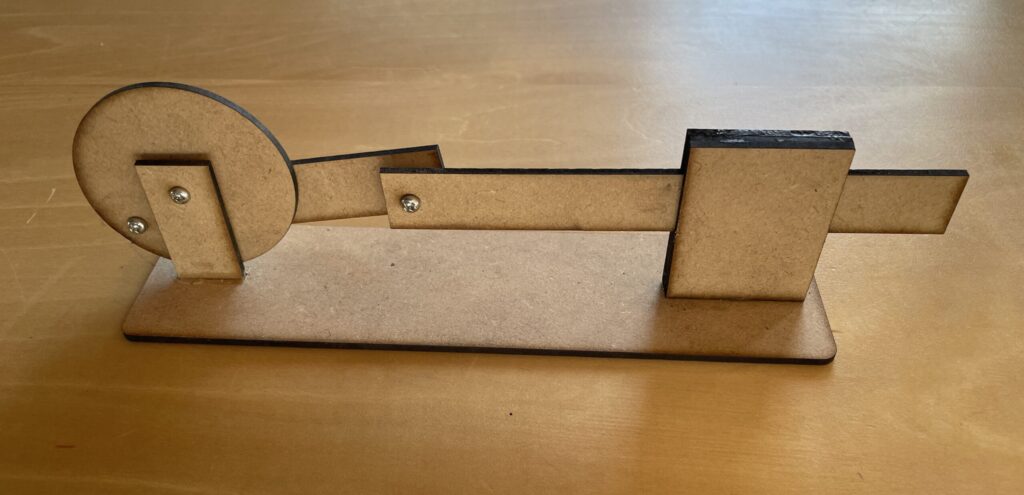

▲できた!

▲こちらは手書きで計算しながら設計中

▲できた!

※「CO-SAKUロボコン Hands on Play Day」に関心がある方は、こちらをご参照ください。次回は2/15(土)の開催を予定しています。

さあ、自分たちのコーサクへ!

この「CO-SAKUロボコン Hands on Play Day」に参加した翌週は、コーサク室で、高校生たちが自分で企画して主催するロボットイベントについて、話を聞きました。

ロボットイベントを開催するには、ロボットだけでなくフィールドや電子機器を動かす環境など、いろんな準備が必要です。コーサク室スタッフは、限られた時間の中でできるかな、とちょっぴり心配していました。そこで「次回来室前に、スケジュールやロボットフィールドのこと、ゲームルールなどを3人で話し合ってある程度決めてきてね」と宿題を出していたのです。

●高校生たちの企画するロボット操縦体験(案)

- ・発表の場:「学びの共有会」3月1-2日開催

- ・準備すること:ロボットを作る、コースを作る、荷物を作る

- ・フィールドイメージ(案): フィールドサイズは1m×2mくらい。フィールドの中でコースを曲げていく。スタートとゴールは並んでいる。

- ・ゲームイメージ(案):スタート時にロボットに荷物を積む。中間地点で荷物をおろす。新たにまた荷物を積んでゴールをめざす。かかった時間や積荷で得点が決まる。

昨年、どんなイベントにしたいのかを聞いた時、彼らが口々に話してくれたのは、「学園にいる人たちが面白いと思うこと」「発表会には、自由学園を受験する人や地域の人も来るから、学園の独自性を見てもらえるようなこと」をやりたいということでした。

具体的には、普段、自分たちで食事を作っている彼らが、食材などを運んでいるリヤカーを再現したロボットゲームです。学園の広い敷地で、でこぼこしたところや車輪が食い込んでしまうような溝など、リヤカーでの運搬はなかなかに苦労が多い様子。それを再現したいというアイデアでした。

そこには、ロボットの機構や技術がどうとかは、ほとんど関係なくて。

高校生たちは、学園での日常生活でリヤカーに食材を「どう積むか、どうやればできるか、動かすか」を自分たちで考えて楽しんでいるのでしょう。学園生活での経験をロボット操縦体験で再現し、イベントに参加してくれる人たちに伝えたいということなのです。

コーサク室スタッフは、Hands on Play Dayでのことがあり、高校生たちのロボットも、何らか機構を使ったものを新たに作るのだろう、という勝手な先入観を抱いてしまっていました。待て待て、そうじゃなかった。深く、反省。

自らを駆り立てるものが内から湧いてきて、自分で考えて、手を動かして、おもしろがる。楽しいから、自ら進んで課題をクリアしようとするし、苦労も乗り越えてしまう。そんなことが、ロボット製作やロボコンの取り組みでは、必ずと言っていいほど皆が経験します。だからこそ楽しいし、観ている周囲にもその楽しさは伝播していきます。もちろん「楽しさ」の中身は、人それぞれ。ロボット技術の人もいれば、ロボットデザインの人もいれば、操縦のためのプログラミングの人もいる。フィールドづくりも楽しいし。

高校生の皆さんとのやりとりから「自分たちで好きに楽しむ」「向き合うのは自分自身」というCO-SAKUロボコンの原点に、改めて立ち返る時間を持つことができました。ありがとう!

さて、次回はリヤカーロボを製作しながら、フィールドやゲームルールの検証をする予定です。楽しみです!

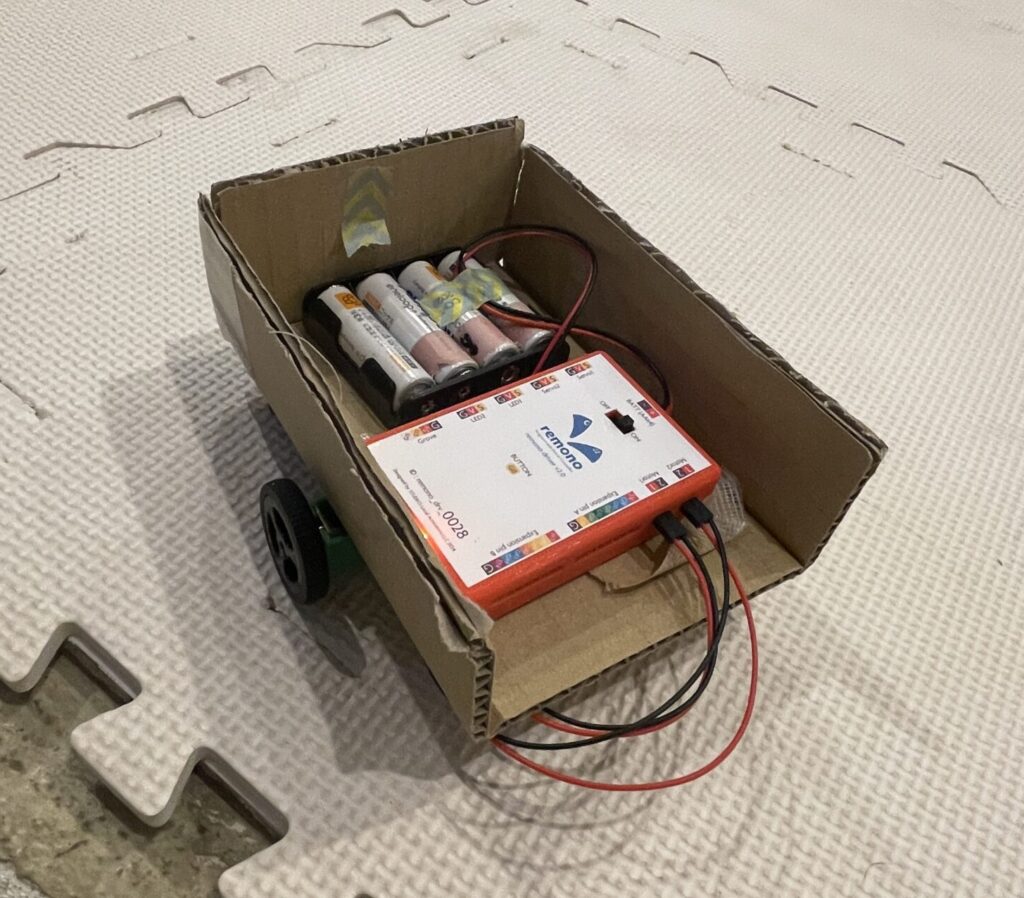

▲段ボール製のリヤカーロボ試作。いい感じのボロット感がリヤカーらしい? 積荷台をどうつけるかが知恵の絞りどころになりそう

営業日

営業日 アクセス

アクセス